車に乗るときに、子供の命を守ってくれるジュニアシート。6歳未満の子どもは、チャイルドシートもしくはジュニアシートを使用するように法律などで定められています。ジュニアシートの選び方、使い方、利用時の注意点などをお伝えします。

- ジュニアシートの着用は法律上は6歳まで

- 単にジュニアシートを取付けるのではなく、適切な取付け・着座が大切

- ジュニアシートはレンタルするのも選択肢のひとつ

ジュニアシートの着用はいつからいつまで?

赤ちゃんや子供を車に乗せる際、道路交通法でチャイルドシートやジュニアシートなどの幼児用補助座席の着用が義務付けられています。チャイルドシートやジュニアシートを着用しないで走行した場合には、罰則規定が設けられています。

ジュニアシートとは?

「ジュニアシート」はチャイルドシート同様に、車に乗る際に子供の命を守るための道具です。

チャイルドシートは新生児から4歳ぐらいまでの子供を対象にしており、乳幼児用はベッド型、幼児用は椅子型が一般的です。

ジュニアシートは4歳ぐらいから7歳ぐらいまでの子供が対象で、背もたれのない「ブースターシート」と呼ばれるシートもあります。ジュニアシートの目的は、車についているシートベルトを正しい位置で装着できるよう、子供の座高を調整することにあります。

ジュニアシートの着用義務はいつまで?

道路交通法第71条の3第3項では、子供を車に乗せる際の幼児用補助装置(チャイルドシートやジュニアシート)の着用義務が定められています。これによると、0歳から6歳の子供はチャイルドシートやジュニアシートを着用する必要があります。

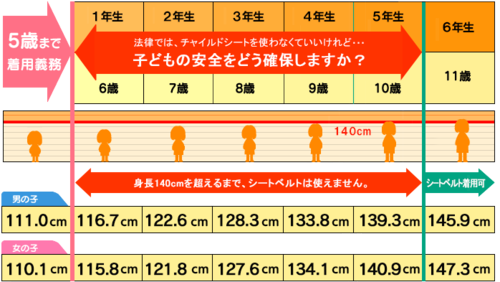

法律による使用義務の年齢は6歳未満ですが、JAF(一般社団法人 日本自動車連盟)では子供の身長が140cmに達するまでの間、ジュニアシートを利用するように呼び掛けています。チャイルドシートを卒業しても、車のシートベルトを着用する義務がありますが、これはシートベルトを着用することができるのは身長140cmからだからです。

つまり、子供の命を守るためには、6歳になるまで、もしくは身長が140cmを超えるまでは チャイルドシートやジュニアシートを使用するのが良いといえます。

なぜジュニアシートが必要なのか

出典:JAF「チャイルドシートはいつまで(何歳まで)必要?」

出典:JAF「チャイルドシートはいつまで(何歳まで)必要?」

シートベルトには身長基準があり、背が低すぎると正しく着用することができません。

シートベルトの対応身長

シートベルトは、身長140cm以上の人を対象にしています。つまり、140cmに達していない子供は、シートベルトを正しく装着できない可能性があるのです。子供の平均身長に目を向けると、男女ともに10歳に140cmを超えることが分かります。6歳を迎えても、10歳くらいまでは引き続きチャイルドシートやジュニアシートを着用しましょう。

ジュニアシートの必要性

出典:JAF「チャイルドシートはいつまで(何歳まで)必要?」

出典:JAF「チャイルドシートはいつまで(何歳まで)必要?」

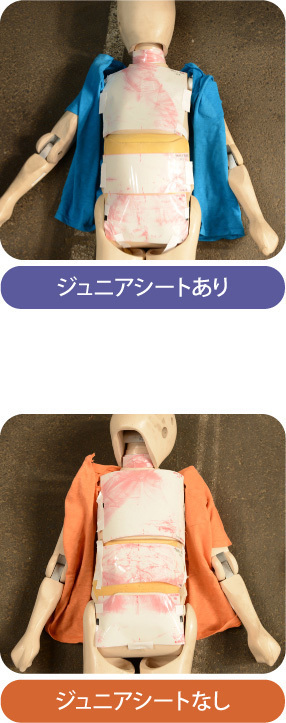

上記の写真の子供は、身長が116cmあります。肩ベルトが首にかかっているだけではなく、腰ベルトも、柔らかいおなかの位置まであがってしまっています。このようにシートベルトを正しく装着できていない状態で大きな衝撃を受けると、首や内臓を損傷してしまう危険性があります。

上記の画像は、JAFが実施した「ジュニアシートの必要性(JAFユーザーテスト)」の結果です。ジュニアシートを着用しなかったダミーのほうが、大きなダメージを受けていることが分かります。シートベルトを正しく装着するために、ジュニアシートを使用しましょう。

着用義務違反のペナルティ

車に乗っている子供が、チャイルドシートやジュニアシートなどの幼児用補助装置を使用していない場合、「幼児用補助装置使用義務違反」で点数1点の減点です。反則金などはありませんが、着用義務が免除されないときには必ずチャイルドシートやジュニアシートを着用するように心掛けましょう。

ジュニアシートは代用できない

神奈川県警では、チャイルドシートやジュニアシートは代用できないと呼び掛けています。

座布団やクッションでは代用不可

ジュニアシートは、シートベルトを正しく装着できる高さに子供の座高を合わせます。そのため、座布団やクッションで高さを調整すればジュニアシートは必要ないと考えるかもしれません。しかし、座布団やクッションなどは滑りやすく腰が安定しないため、ジュニアシートの代用にはなりません。

大人の膝の上は危険

大人の膝の上に座ったり、抱っこされていたりしても、衝撃から子供を守ることはできません。

時速40Kmで衝突した場合、体重10kgの子どもの場合には約30倍である300kg相当の衝撃が加わります。これを腕力で支えるのは難しいでしょう。また、衝突した衝撃で車外に投げ出されてしまう危険もあるので、膝の上で赤ちゃんや子供を抱っこして車に乗るのはやめましょう。

着用義務が免除されるケースとは?

道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)では、チャイルドシートやジュニアシートの着用義務が免除されるケース(例外規定)として、次のような場合を挙げています。

1)チャイルドシートを固定できない構造の座席の場合

2)定員内の乗車にも関わらず、乗っている人が多いために乗車する幼児全員がチャイルドシートやジュニアシートを着用すると、全員が乗車できなくなってしまうとき

3)幼児が負傷している場合などで、チャイルドシートやジュニアシートの使用が療養上もしくは健康保持上適切ではない場合

4)著しい肥満の子供や、幼児の身体の状態によって適切に使用できないとき

5)チャイルドシートやジュニアシートを使用していると、授乳などの日常のお世話が難しい場合

6)バスやタクシーなどに乗るとき

7)道路運送法第80条第1項の許可を得た事業者などが幼児を乗せる場合

8)応急救護のために、医療機関や官公署等へ緊急搬送を行う必要がある幼児を乗せるとき

ジュニアシートの正しい取付け位置と使用法

ジュニアシートは車に設置するだけでなく、正しく取付けて正しく使うことで効果を発揮します。ジュニアシートの取付け位置や正しい使用法のポイントを学んでおきましょう。

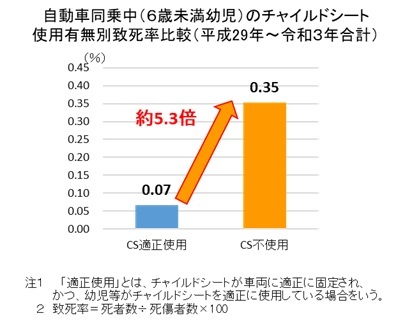

ジュニアシートを使用しないと致死率は適正使用者の約5.3倍!

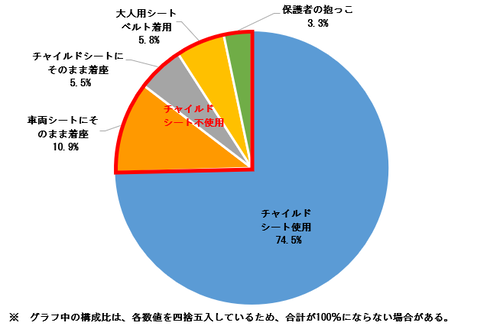

子供の命を守ってくれるチャイルドシート・ジュニアシート。ですが、警察庁とJAFが合同で行った「チャイルドシート使用状況の全国調査(於:令和4年4月22日~6月30日)」によると、全国平均のチャイルドシート・ジュニアシート使用率は74.5%です。

上記のデータで「チャイルドシート不使用」にあたる子供の中には、チャイルドシートを装着せずにそのまま着座しており、正しく着用していない子供も5.5%います。

年齢層別のチャイルドシート・ジュニアシートの使用率を見ると、1歳未満は89.9%、1歳から4歳が76.7%、5歳が53.5%と、子供が成長するにしたがって着用率が下がっています。

自動車同乗中の6歳未満の子供のチャイルドシート使用有無別致死率に目を向けると、ジュニアシート(チャイルドシート)を使用していない場合致死率は適正使用者の約5.3倍にものぼります。(於:平成29年~令和3年)つまり、子供の命を守るためにも正しく着用する必要があるのです。

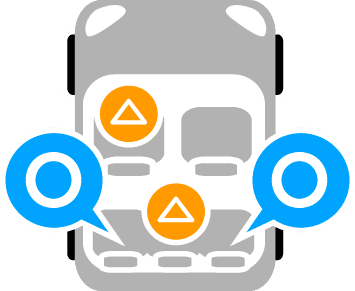

ジュニアシートは後部座席に取付ける

ジュニアシートはチャイルドシート同様に、後部座席への取付けが推奨されています。

なぜ助手席にジュニアシートを取付けるのはダメなのか?

助手席は子供とコミュニケーションがとりやすく、子供に目が届きやすいですが、ジュニアシートを取付けるのには向きません。

エアバックが作動してしまう可能性がある

助手席にエアバックがついている車の場合、衝突の衝撃でエアバックが作動してしまう可能性があります。エアバックが作動すると、骨格が未発達な子供に危険を及ぼす恐れがあります。

助手席は死亡事故の割合が高い

日本大学工学部教授の西本哲也教授の「車両クラス別傷害予測アルゴリズム Version 2021 の構築」という論文によると、助手席は死亡事故の割合が高いです。助手席の死亡重傷率(2.7%)は、運転席の死亡重傷率(1.7%)と比較して約 1.6倍となっています。

助手席にジュニアシートを取り付ける際の注意点

エアバックがない助手席にジュニアシートを取付ける場合には、助手席のシートを一番後ろにさげて取付けましょう。エアバックがある場合は、助手席にジュニアシートを設置するのは避けましょう。

ジュニアシートの取扱説明書では、取付け座席位置について触れているものも多くあるので、必ず目を通しましょう。

ジュニアシートの正しい使用法

ジュニアシートを正しく使用できている人の割合は、53.4%とかなり低いです。適切に取付け、正しい使用法を学びましょう。

適切な取付け・着座が大切

〈適切な取付け・着座状況〉

| 適切な取付け割合 | 適切な着座割合 | |

|---|---|---|

| 乳幼児用 | 72.2% | 54.1% |

| 幼児用 | 58.6% | 41.1% |

| 学童用 | - | 53.4% |

| 合計 | 65.2% | 49.5% |

出典:警視庁「チャイルドシート取付け・着座状況調査結果(令和4年)」

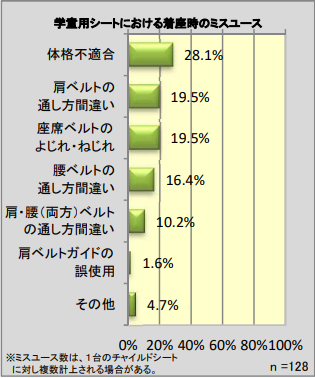

上の表を見ると、学童用のジュニアシートも適切な着座ができていないことが分かります。

出典:警視庁「チャイルドシート取付け・着座状況調査結果(令和4年)」

出典:警視庁「チャイルドシート取付け・着座状況調査結果(令和4年)」

特にジュニアシートのミスユースで多いのが、体格不適合(28.1%)です。子供の成長とともに体格に合ったジュニアシートを使用しましょう。また、肩ベルトや腰ベルトの通し方を間違えているケースも目立ちます。取扱説明書に再度目を通し、適切な取付け・着座ができているか確認しましょう。

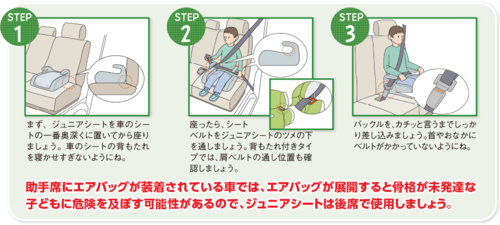

ジュニアシートの正しい使用法とは?

ジュニアシートを設置する際には、車のシートの一番奥に置き、車のシートの背もたれを寝かせすぎないようにします。子供が座ったらシートベルトを通し、バックルからカチッと音が鳴るまでしっかりと差し込みます。

使用時のチェックポイント

背もたれが付いているタイプの場合には、肩ベルトを正しくベルトガイドに通し、子供の首にベルトが掛からないように調整します。その後、ジュニアシートについているすべての腰ベルトガイドに腰ベルトを通し、シートベルトが腰の低い位置に掛かるようにしましょう。

座面のみのブースタータイプは、子供の身長によってはシートベルトが首に掛かってしまう可能性があります。画像の子供は身長116cmと、6歳の女の子の平均より少し高い位です。年齢ではなく子供の体重や体格に合わせて、背もたれ付きを選ぶのも重要なポイントです。

JAFでは、肩ベルトが調整できることから、チャイルドシートを卒業した後には、背もたれが付いているタイプのジュニアシートを推奨しています。

抑えておきたいジュニアシート選びのポイント

ジュニアシートを選ぶ前に、種類と特徴や固定方法、そして安全基準を確認しておきましょう。また、使い勝手の良いジュニアシートのポイントもお伝えします。

ジュニアシートの種類と特徴

ブースターシート

出典:JAF「学童用チャイルドシート(はじめてのチャイルドシート クイックガイド)」

出典:JAF「学童用チャイルドシート(はじめてのチャイルドシート クイックガイド)」

背もたれがなく座面だけのブースターシートは、座面位置が高いので子供の顔や首にシートベルトが掛からないように座ることができます。コンパクトで、持ち運びや保管が便利なだけではなく、車内を広く使えます。コンパクトかつシンプルなので、価格が安いのもうれしいポイントです。

ハイバックタイプ

出典:コンビ公式ブランドストア「ジョイトリップ アドバンス plus ISOFIX エッグショック SA(- ブラック(BK)): コンビトップ | ベビー用品・ベビー服の通販 」

出典:コンビ公式ブランドストア「ジョイトリップ アドバンス plus ISOFIX エッグショック SA(- ブラック(BK)): コンビトップ | ベビー用品・ベビー服の通販 」

背もたれのついたハイバックタイプは、赤ちゃんから幼児そして学童まで使える兼用型です。そのため、赤ちゃんや幼児用のハーネスが付いています。価格は他のタイプよりも高いですが、その分長い間使うことができます。長期間使えるように、シートやパーツは取り外して洗える製品が多く、衛生面が気になる方にもおすすめです。

フルサイズ ハイバックタイプ

出典:JAF「学童用チャイルドシート(はじめてのチャイルドシート クイックガイド)

出典:JAF「学童用チャイルドシート(はじめてのチャイルドシート クイックガイド)

ハイバックタイプは、子供の頭を衝撃から守るために、大きなヘッドレストが付いています。成長しても長く使えるようにゆとりのあるサイズ感で、重量がかなりあるのも特徴のひとつです。ハーネスベルトはなく、車のシートベルトを使用しますが、取り外し式ハーネスベルトを装着できる製品もあります。

ジュニアシートの固定方法

ジュニアシートには、種類や形状に合わせて複数の固定方法があります。

シートベルトで固定する

シートベルトには2点式と3点式がありますが、現在の主流は3点式で、市販のジュニアシートの多くは2点式には対応していません。

急ブレーキなどの衝撃を感知したときに、シートベルトがロックするELR機能を備えたELR式(緊急ロック式)シートベルトや、通常はELR機能だけれどもシートベルトをすべて引き出すと自動ロック式(ALR機能)に切り替わる「チャイルドシート固定機能付シートベルト」があります。

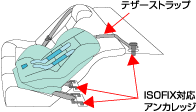

ISOFIXアンカレッジで固定する背もたれ付きのISOFIX

出典:国土交通省「安全な自動車に乗ろう!:自動車総合安全情報」

出典:国土交通省「安全な自動車に乗ろう!:自動車総合安全情報」

車内の座面の奥に、ISOFIXに対応したチャイルドシート取付け具が付いています。車種ごとに指定されたISOFIX対応シートがあり、車種に適合するタイプを組み合わせて使用します。

後付けISOFIX取付け金具の注意点

ISOFIXチャイルドシートを車側に取付ける金具のことを「ISOFIXアンカレッジ」と呼びます。ISOFIXアンカレッジには、強度や取付け位置などの保安基準がありますが、基準に適合していない可能性のある「後付けISOFIX取付け金具」が販売されています。

万一交通事故が発生してしまった際に、後付け金具がISOFIXアンカレッジのない車両で使われていると、金具が破断したり折れ曲がったりし、最悪の場合にはチャイルドシートごと子供が座席から放出されてしまう可能性があります。

そのため国土交通省では、ISOFIX取付け金具が装備されていない車両には、シートベルトで取付けするチャイルドシートやジュニアシートを使うように呼び掛けています。

ジュニアシートの安全基準

チャイルドシートやジュニアシートには安全基準があり、安全基準を満たした製品にはEマークや自マークが付いています。

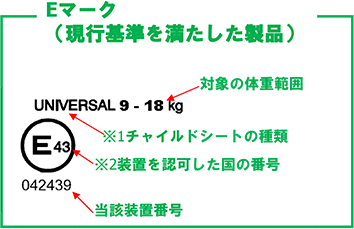

安全基準を満たしたEマーク

現行の安全基準を満たしているジュニアシート・チャイルドシートには「Eマーク」が付与されています。Eマークには、対象の体重範囲、ジュニアシート・チャイルドシートの種類、設置を許可した国の番号、当該装置番号が書かれています。

種類は「UNIVERSAL(汎用)・SEMI UNIVERSAL(準汎用)・RESTRICTED(限定)・SPECIFIC VEHICLE(特定車両用)」に分かれており、「UNIVERSAL(汎用)」はほとんどの車に取付けることができます。また、日本国内で認可された場合には、「E43」という国番号が書かれています。

上記の画像の場合には当該装置番号は、「04」が規則の改定数で「2439」が認可された番号です。

旧基準を満たした自マーク

2012年6月30日以前に制作された製品には、旧基準を満たした証である「自マーク」が付いていることがあります。古いジュニアシートを使用する際には自マークがないか確認をしてみましょう。

自マークには、ジュニアシート・チャイルドシートの種類、対象の体重範囲だけではなく、基準施行年月やチャイルドシートを示す記号「C」が書かれています。

なお、チャイルドシートやジュニアシートの大手メーカーであるCombiは、「チャイルドシート標準使用期間リスト」を公表しています。これによると、最長でも10年が標準使用期間です。つまり、自マークのチャイルドシートの使用は、状態の有無に関わらず避けた方が良いでしょう。

知っておきたいチャイルドシートアセスメント

出典:独立行政法人 自動車事故対策機構「小さな命をやさしく守る… チャイルドシート安全比較BOOK」

出典:独立行政法人 自動車事故対策機構「小さな命をやさしく守る… チャイルドシート安全比較BOOK」

国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構は、「チャイルドシートアセスメント」を実施し公表しています。これは、信頼できる安全性能評価を公表することで、安全な製品を選択しやすいように環境を整えるだけではなく、制作者により安全な製品の開発を促し、安全なチャイルドシートの普及を推進する目的のためです。

チャイルドシートアセスメントを参照することで、どのメーカーのどんなチャイルドシートやジュニアシートが耐衝撃に優れているのか、使いやすく分かりやすいのかを数値で知ることができます。ジュニアシートの購入や買い替え時に活用しましょう。

使い勝手の良いジュニアシートとは

多機能なジュニアシートが必ずしも使い勝手が良いとは限りません。ジュニアシートは、車種と機能、そして子供の体格などのポイントを考慮して選びましょう。

座面の広さと高さ

ジュニアシートは、製品によって座面の広さや高さが違うので、車種や子供の体格に合わせてチェックをすることが大切です。特に注意したいのが、多機能のモデルほどサイズが大きく重量が増す点です。ジュニアシートのサイズが大きすぎる場合、後部座席にジュニアシートを2台設置すると3人座れなくなってしまうこともあるので注意しましょう。

サイズ調整

何度も触れているように、子供の命を守るためには体格に合ったジュニアシートを使うのが必要不可欠です。サイズ調整ができるジュニアシートなら、安全性を高めることができます。定期的にサイズをチェックし調整するのをお忘れなく。

折り畳みができる

ジュニアシートを複数の車で共有したり、乗せ替えをしたりする場合には、折り畳みができるジュニアシートが便利です。また、頻繁に車に乗らない場合にも、折り畳みができるタイプなら保管にも場所を取りません。

衛生面

ジュニアシートは肌に直接触れるので、背や皮脂で汚れてしまいます。また、飲み物や食べこぼしが付くことも珍しくありません。清潔に保つためにもシートやパーツを取り外せるタイプを選びましょう。製品によっては、丸洗いできるものもあります。

注意したいのは、洗濯が可能でも洗濯機が使えないケースがある点です。購入時に洗濯表示を必ず確認しましょう。

便利な機能

背もたれが付いているタイプのジュニアシートでうれしいのが、リクライニング機能です。子供が寝てしまったときにシートを倒せば、無理な姿勢を取ることなくぐっすりと眠ることができます。

また、背もたれが付いているタイプのジュニアシートの中には、背もたれを取り外せる製品があります。子供の成長に合わせて、ブースタータイプのジュニアシートとして使用できるのはうれしいポイントといえるでしょう。

また、車内についているドリンクホルダーが、ジュニアシートに座っていると使えないことがありますが、ジュニアシート自体にドリンクホルダーが付いているものなら、暑い夏でも子供が自由に飲み物を飲むことができるのでおすすめです。

ジュニアシートはレンタル?購入?どっちが良いのか

ジュニアシートは一時期しか使わない製品のため、購入だけではなくレンタルする方も多いです。新製品を購入前にレンタルで使ったり、買い替えのつなぎにレンタルを利用したりするのも良いかもしれません。

ジュニアシート購入のメリット・デメリット

新品のジュニアシートは清潔で、万が一汚してしまったり破損してしまったりしても借り物ではないので安心です。兄弟や姉妹がいればお下がりで使ったり、長く使ったりする場合にはコストパフォーマンスが良くなります。

不要になったらリサイクルショップやフリマアプリなどで販売すれば数千円になることもあります。ジュニアシートは機能に応じて、数千円台から数万円で購入することができます。ブースターシートは数千円台のリーズナブルなアイテムが多く、初期費用もそれほど掛かりません。

高機能のジュニアシートを購入する場合には、まとまった初期費用が掛かるのがデメリットといえます。

ジュニアシートレンタルのメリット・デメリット

ジュニアシートは、最短で数日から1週間でレンタルが可能です。レンタル費用は長期間借りるほど安くなります。業者によっては、レンタルした製品をそのまま購入できる場合もあります。さらにレンタルなら、ジュニアシートが不要になった際に粗大ゴミとして処分するための費用が掛かりません。

新品のアイテムをレンタルできることをウリにしている店舗もありますが、基本的にはレンタルは中古品です。使用感が気になることがあるのはデメリットといえるでしょう。また、人気のある製品が貸し出し中で、借りることができない可能性もあります。さらに、レンタルの使用期間にもよりますが、購入する場合に比べて割高になってしまうケースがある点にも注意が必要です。

自治体の補助なども利用しよう

例えば、東京都江東区では、チャイルドシートを通常料金の15~25%引きでレンタルが可能なだけではなく、「出産前15日間無料サービス」「お届け時取付無料」などの各種サービスも充実しています。

茨城県石岡市では、6歳未満の乳幼児1人もしくは母子手帳1冊につき1台の購入補助を実施しています。消費税を含む購入価格の半額で5,000円が上限です。

さらに、交通安全協会では、チャイルドシートの無料貸出しを実施しています。地区によっては貸出期間が定められていますが、こうした制度を利用するのも良いかもしれません。

車自体の安全性は大丈夫?

お金をかけずに安全な車に乗る方法があります。

子供たちの命を守るためにチャイルドシートを正しく装着することは大切ですが、同時に考えたいのが車自体の安全性です。車の安全性能は驚くべきスピード進化を続けていて、新しいモデルほど、危険防止、被害軽減、運転支援などの性能に優れています。

もし、そうした車への乗り換えをお考えなら、今話題の車の持ち方「カーリース」をご検討ください。

カーリースの「定額カルモくん」なら月々1万円台から新車を持てます。

「予算オーバーと思っていた車に手が届く」「カーローンの返済より月々の負担を抑えられる」それがカーリースです。なぜなら、残価設定によって車両本体にかかる費用が安くなるからです。詳しくはこちらをご参照ください。

業界最安水準の料金で申込者数10万人突破のカーリース「定額カルモくん」をご検討ください。

サービス資料(パンフレット)もございます。購入時との費用の違い、他社サービスと定額カルモくんとの違い、カーリースに関する素朴な疑問への回答などを掲載しています。

子供の成長に合わせてジュニアシートを活用しよう

ジュニアシートは、子供の体格に合ったものを正しく装着し、正しく使用することが大切です。6歳を過ぎても身長が140cmに満たなければジュニアシートを着用するのがおすすめです。子供の命を守るためにも、選び方や取付けのポイントを参考にしてください。

ジュニアシートは購入だけではなくレンタルという選択肢もあります。自治体によっては補助を受けられるので、確認してみましょう。

よくある質問

Q1:ジュニアシートはいつからいつまで使えば良いの?

A:法律では、6歳になるまでジュニアシートやチャイルドシートの着用義務があります。一般的にジュニアシートは4歳以上の子供を想定して作られており、子供が小さすぎる場合、事故の際にジュニアシートの効果が十分に発揮されずに、シートベルトをすり抜けてしまうなどの可能性があります。子供の体重や身長に合った製品を選ぶように心掛けましょう。

Q2:ジュニアシートはどんなものを選べば良いの?

A:体格に合ったジュニアシートを選びましょう。また、安全基準を満たしたジュニアシートには「Eマーク」が付いています。Eマークが付いているジュニアシートから選ぶのもおすすめです。より安全なジュニアシートを知りたい方は、「チャイルドシートアセスメント」を参考にしましょう。

Q3:ジュニアシートはどうやって使えば良い?

A:ジュニアシートに正しく着座できている子供は約半数で、3割弱の子供が体格に合っていないジュニアシートを使用しています。さらに、腰のベルトを正しく装着できていないケースも多くあります。子供の体形に合ったジュニアシートを選び、取扱説明書を必ず読んで正しく装着しましょう。

※この記事は2022年11月時点の情報で制作しています