光熱費の多くを占める電気代は、家計を圧迫する原因のひとつです。特に近年は、在宅時間の増加や電気料金の値上げなどもあり、電気代が家計に占める割合は増加する一方です。だからこそ、電気の使い方をあらゆる角度から見直し、しっかりと節約につなげましょう。

家計のプロ、ファイナンシャルプランナーの伊藤真二さんによるポイント解説もあるので、参考にしてください。

電気代は少しの工夫で下げられることから、家計管理を考える上で真っ先に節約に取り組みたい費用です。電気代の節約手段としてどのような方法があるかだけでなく、どのくらい安くなるかもご紹介しますので、参考にしてください。

- 電気代の節約のためには、電力契約の内容から見直すことが重要

- 家電製品ごとの使い方のコツを知ることで効果的に電気代を節約できる

- 一人暮らしか家族世帯であるかによって節約のポイントは異なる

電気代の節約術1. 電力の契約内容の見直すコツ

根本的に電気代を見直したいなら、電力契約を現状に最も適した契約内容や電力会社に切り替えるのが効果的です。賃貸の集合住宅の場合も、建物自体で一括契約していなければ契約内容や電力会社の変更が可能なケースが多いので、以下の3点に即して検討してみましょう。

割引のある契約プランに変える

電力会社との契約では、使用する電力量に応じて加算される「従量電灯」というスタンダードなプランを契約しているケースが一般的です。しかし、電気を使用する量が多い時間帯が決まっている場合には、時間帯によって割引のあるプランにすることで電気料金を抑えることができます。

夜遅くまで起きている方は夜~早朝までの時間帯が安いプラン、午前中に家事をすることが多い方は朝の時間帯が安い割引プランなどがいいでしょう。ただし、対象外の時間帯では割高になる場合が多いので注意が必要です。

多くの電力会社がオール電化向けのプランを用意しています。オール電化にお住まいなら、それが適用されているかチェックしておきたいところです。

アンペア数を下げる

アンペア(A)とは、家庭で使うことができる電力の最大量のことです。電気の使用量に応じて課金される従量電灯の場合、契約するアンペア数を下げれば表のとおり月額料金も下がるので、電気代を抑えることができます。

〈従量電灯の料金単価の例〉

| 単位 | 単位 | 料金(税込) | |

|---|---|---|---|

| 基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 |

| 15A | 〃 | 429円00銭 | |

| 20A | 〃 | 572円00銭 | |

| 30A | 〃 | 858円00銭 | |

| 40A | 〃 | 1,144円00銭 | |

| 50A | 〃 | 1,430円00銭 | |

| 60A | 〃 | 1,716円00銭 |

例えば、これまで50Aで契約していた場合に、30Aに変更すると、基本料金だけでも、月々572円、年間6,864円の節約になります。

しかし、契約アンペアを15Aまで減らしてしまうと、6A必要なエアコンと10A必要な電気ケトルを同時に使った際にブレーカーが落ちてしまいます。そのため、利用する電化製品や生活スタイルに合ったアンペア数で契約することが大切です。

電気代の支払方法を見直す

電力会社によっては、電気代の支払方法を口座振替にすることで、割引を受けられるケースがあります。

また、クレジットカードで支払えば、クレジットカードのポイントが貯まります。還元率が高いカードを使うことで、家計にプラスになるでしょう。

契約する電力会社を見直す

電力自由化によって、多くの電力会社がさまざまなプランを提供するようになっていることから、電力会社を乗り換えるだけで大幅に電気料金を下げられる可能性があります。インターネットや携帯電話と合わせて契約すると、さらに割引を受けられる場合もあるのでチェックしてみましょう。

例として、2023年2月6日に「新電力会社」でGoogle検索した際に表示された新電力会社のうち、個人向け電力小売事業を複数地域にて展開しているサービスについて上位3社ご紹介します。

〈新電力会社の例〉

| 基本料金 | 従量料金単価 | |

|---|---|---|

| 丸紅新電力*¹ | 1,375円 | 120kWhまで:19.78円 120kWhを超え300kWhまで:26.38円 300kWh超:26.38円 |

| Looopでんき | 0円 | 料金単価は30分ごとに変動 |

| 香川電力*² | 411.4円(最低料金) | 11~120kWh:20.37円 120~200kW:26.73円 200~300kWh:23.34円 300kWh:25.47円 |

※2023年2月6日時点の情報(Looopでんきは2024年1月10日時点の情報)

*¹ 東京電力管轄内にてプランS(従量電灯B)を50Aで契約の場合

*² ファミリーAプランにて春秋季(3月1日~6月30日、10月1日~11月30日)の場合

丸紅新電力

![]() 出典:丸紅新電力

出典:丸紅新電力

大手総合商社である丸紅株式会社の完全子会社である丸紅新電力では、「プランS」「ナイトおトクプラン」「プランH」などのさまざまな契約プランを提供しています。

従来の電力会社よりも料金単価が安く設定されているプランがあることから、同じ消費電力量であっても電気代を抑えることができるでしょう。

なお、「丸紅新電力ひかり」という光回線インターネットサービスを電力契約と併せて利用することで、電気代がさらにお得になるのが特徴です。

Looopでんき

出典:LOOOPでんき

出典:LOOOPでんき

株式会社Looopが提供する「Looopでんき」は、2011年に設立された全国展開型の新電力会社で、「スマートタイムONE(電灯・動力)」というプランを展開しています。

Looopでんきは基本料金が0円*なので、使った電力の分だけ電気代が請求されるしくみです。電気使用量やプランによっては、大幅な節約を見込めるでしょう。

なお、電気単価は日々時間帯によって変動していきます。基本料金はかからない*ものの、電気単価が高い時間帯に電気使用量が多いと、従来よりも電気代が高くなる可能性があります。

* スマートタイムONE(動力)を除く

※記事で紹介した商品に申し込んだり購⼊したりすると、売上の⼀部がカルモマガジンに還元されることがあります。

香川電力

出典:香川電力

出典:香川電力

香川電力は、北海道電力および北陸電力管内を除くエリアを対象に、従来の電気会社よりも低単価の電力プランを提供しています。四国電力エリアを例にすると、120kWh以降の電力単価が1.0~16.5%削減できるので、毎月400kWhの電気を使用する家庭なら、年間で10,654円の電気代を節約できると見込まれます。

なお、オール電化住宅については、四国電力エリアのみを対象としていることに注意しましょう。

新電力会社と従来の電力会社を合わせた小売り電気事業者数は2023年現在700を超えています*。利用できる電力会社が複数存在する地域もあり、迷ってしまうかもしれませんが、プランだけでなく支払方法や割引など、重視したいポイントを決めて検討することが大切です。

* 経済産業省 資源エネルギー庁 登録小売電気事業者一覧に基づく

電気代の節約術2. 電気代を減らすための家電製品の使い方のコツ

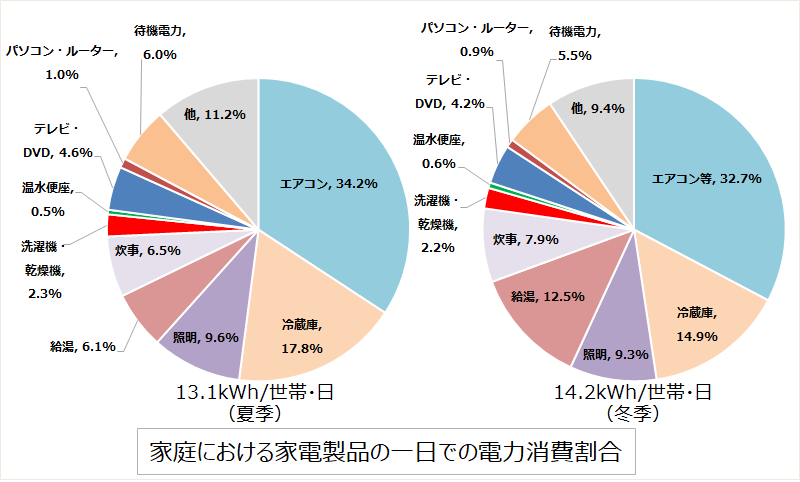

パソコン、スマホなどの生活家電から調理器具、空調、照明に至るまで、家庭では多種多様な家電製品が使われています。そうした製品すべてについて節電するのは難しいですが、節約につながりやすい製品を知ることはできます。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト

経済産業省の調査結果によると、家庭で使われている電気のほとんどはエアコン、冷蔵庫、照明、給湯、炊事、テレビで占められていることがわかりました。そのため、これらの家電製品の節電を意識することが重要です。

ここでは、下表に挙げた家電製品ごとの電気代の節約方法について見ていきましょう。なお、節約金額については、経済産業省 資源エネルギー庁の省エネポータルサイトの数値を用いています。

〈家電製品の電気代を節約するコツ〉

| エアコン | ・こまめにオン・オフをしない ・フィルターを掃除する ・室外機にカバーをかける ・設定温度を見直す ・扇風機、サーキュレーターを使う ・冷房と除湿を使い分ける |

| 冷蔵庫 | ・季節に合わせて設定温度を調節する ・壁から離して設置する ・冷蔵庫は詰めすぎず、冷凍庫は隙間なく入れる ・扉の開閉回数を減らす |

| 照明 | ・LED電球に切り替える ・こまめにオン・オフする ・掃除をして明るさをアップさせる |

| 電気温水器 | ・家族の入浴タイミングを空けない ・シャワーを流しっぱなしにしない ・食器を洗うときの水温を下げる ・洗い物をする前に汚れを取っておく |

| 炊飯器・電気ポット | ・炊飯器で4時間以上保温しない ・電気ポットは電源プラグをこまめに抜く |

| テレビ | ・ディスプレイの明るさを下げる ・主電源をこまめに切る |

エアコンにかかる電気代節約のコツ

エアコンは電力消費量が多い家電製品のひとつです。しかし、節約のために使用を止めてしまうと熱中症などの原因になる可能性もあるので、以下のような点に気をつけて効率よく節電しましょう。

こまめにオン・オフをしない

電気代を節約するために、こまめにつけたり消したりする方は少なくありませんが、かえって無駄な電力を使っている可能性があります。なぜなら、エアコンは設定温度まで上げたり下げたりするときに最も電力を消費するからです。こまめにオン・オフするよりも、つけっぱなしにしたほうが電力消費を抑えることができます。

フィルターを掃除する

エアコンのフィルターを2週間に1回掃除するだけで、年間約990円の節約になるといわれています。掃除機でホコリを吸い取るだけでも、エアコンの機能が高まります。

室外機にカバーをかける

エアコンの節電で意外と見落とされるのが室外機です。室外機周辺の温度が高すぎたり低すぎたりすると、余分な電力がかかってしまいます。直射日光が当たらないようカバーなどをかけるのがおすすめです。

また、室外機の周りに物が置いてあったり、草が生えていたりしても効率が下がるため、常に周囲をきれいにしておくことも重要です。

設定温度を見直す

夏は冷房を28℃、冬は暖房を20℃程度に設定しましょう。冷房を27℃から28℃の設定にすることで年間約940円、暖房を21℃から20℃に設定することで年間約1,650円の節約になるとされています。

扇風機やサーキュレーターを使う

暖かい空気は上昇するので、扇風機やサーキュレーターを併用して空気を部屋全体に循環させることで、部屋を効率良く暖めたり冷やしたりできます。

冷房と除湿を使い分ける

冷房と除湿で電気代に大きな差はありませんが、効果が異なるので、うまく使い分けると、電力消費を抑えつつ部屋を快適な状態に保てます。

冷房機能は温度を下げることを最優先にしている機能です。真夏など気温が高いときに室温を素早く下げるために使用するのに適しています。一方、除湿機能は湿度を下げることが目的です。梅雨など蒸し暑く感じるときに、湿度を下げて涼感を得るのに使うといいでしょう。

なお、除湿の中には「再熱除湿」と呼ばれる機能もあります。これは、除湿をしつつ部屋の温度を上げるもので、梅雨時の湿度が高くて肌寒いときなどに適しています。しかし、空気を一度冷やした上で温め直して室内に送り込むことから、冷房よりも電気代がかかることに注意が必要です。

部屋を暖める機器として、エアコンのほかに床暖房があります。運転を停止してもしばらく暖かさが持続するので、外出や就寝の30分前にスイッチを切るようにすることで、節約しながらも快適に過ごすことができます。

冷蔵庫にかかる電気代節約のコツ

さきほどご紹介した経済産業省の統計で、冷蔵庫は夏季の電気代の17%以上、冬季の電気代の14%以上を占めていますが、省エネ化によって10年前の約40~47%の消費電力となっているのも事実です。そのため、新しいモデルに買い替えることで大幅な節電になる上、使い方を工夫すればさらに効果的です。

季節に合わせて設定温度を調節する

冷蔵庫には温度調節機能があり、夏の暑いときは「強」、冬の寒いときは「弱」というように、気温に合わせて温度を調節すると節電につながります。周囲の温度が22℃の場合、温度調節を「強」から「中」に変えただけで、年間約1,910円の節約になるという結果もあります。

壁から離して設置する

冷蔵庫は壁に近すぎると熱を持ってしまうことから、冷却に余分な電力を消費します。冷蔵庫の上部と両側が壁に接している場合と比較して、片側だけが壁に接している場合では年間約1,400円節約できるそうです。

冷蔵庫は詰めすぎず、冷凍庫は隙間なく入れる

冷蔵庫は食材を詰めこむと冷気の循環が悪くなって余分な電気を使うだけでなく、取り出すのに手間取ってドアを開ける時間が長くなることで冷気が外に逃げてしまいます。できるだけスペースに余裕を持たせて食材を入れましょう。冷蔵庫に食材を半分しか入れていない場合、詰め込んでいる場合と比較して年間約1,360円の節約になります。

しかし冷凍庫の場合は逆です。物を詰めて入れることで保冷効果が高くなり、節電が期待できます。

扉の開閉回数を減らす

冷蔵庫の節電は、庫内温度を上げないことが鉄則です。扉を何度も開け閉めすると、冷気が逃げて庫内の温度が上がってしまいます。できるだけ開閉する回数を減らし、開けている時間を短くしましょう。

なお、冷蔵庫を1回につき10秒しか開けなかった場合、20秒開けた場合と比較して年間約190円が節約できます。

照明にかかる電気代節約のコツ

照明の使用時間は、在宅時間が増えるほど長くなります。節電を意識しながら使うことが大切です。

LED電球に切り替える

照明の節電で最も効果的なのが、白熱電球をLED電球に切り替えることです。パナソニックの「LED電球取替えシミュレーション」では、60形相当の白熱電球4個を40形相当のLED電球に替えるだけで、年間19,200円の節約になるという結果が出ています。

こまめにオン・オフする

照明は点灯時間を短くしたほうが節電になります。こまめに電源を切るようにしましょう。また、主電源をオフにすることで待機電力もセーブできます。

なお、54Wの白熱電球1灯の点灯時間を1日1時間短縮すると、年間約610円の節約になるとされます。日中は照明を消して屋外の光を利用するなどしましょう。

掃除をして明るさアップさせる

電気のかさやランプにホコリやゴミが溜まると、明るさが低下してしまいます。照明は明るくするほど電力を消費してしまいますが、電球をこまめに掃除することで必要以上に明るくする必要がなくなるので、電気代の節約につながります。

給湯にかかる電気代節約のコツ

給湯にかかる電気代として、電気温水器が挙げられます。電気温水器の電気代を節約するためには、使うお湯の量をできるだけ少なくすることがポイントです。また、設定温度を下げるのも効果的でしょう。

家族の入浴タイミングを空けない

家族が入浴する度に追い焚きをする方も多いのではないでしょうか。しかし、お湯を温め直すときにはたくさんの電力を消費します。お湯が冷めないようできるだけタイミングを空けずに入るなどして、追い焚きや保温機能を極力使わないようにすると、節電につながります。

シャワーを流しっぱなしにしない

シャワーは1分間に12Lのお湯が流れるといわれています。家族4人が4分ずつ使用すると約192Lのお湯を消費し、浴槽にお湯を溜めるのとほとんど同じ量になります。

シャワーを使わないときはこまめにお湯を止めて、無駄なお湯を使わないようにすることで、節水になることはもちろん、電気代の節約にもつながります。

なお、45℃のお湯の使用を1分間短縮することで、水道代を年間約1,140円、ガス代は約2,070円節約できます。

食器を洗うときの水温を下げる

食器を洗うとき、水よりも油汚れをきれいに落とせることからお湯を使う方も多いでしょう。お湯の設定温度を高くすると電気温水器の費用がかさむので、節約するためには設定温度を下げることが大切です。

また、余分なお湯を使わないように、こまめに止めることも大切です。

洗い物をする前に汚れを取っておく

食器についた汚れをあらかじめ落としておくと、お湯を使う量を減らすことができ、節約につながります。特に汚れがこびりついていたり、油汚れがひどかったりするときは、使わなくなった布やキッチンペーパーなどで拭いてから、洗うのがいいでしょう。

炊飯器・電気ポットにかかる電気代節約のコツ

すぐに食べたり使ったりできる便利さから炊飯器や電気ポットの保温機能を使用しがちですが、温め直したほうが節約につながるケースがあります。

炊飯器で4時間以上保温しない

一般的な炊飯器には保温機能がついており、ごはんが炊き上がってから時間が経っても、温かい状態を保てます。ただし、保温するために電気を消費するので、保温機能を長く使わないようにしましょう。

保温時間が4時間を超える場合は、電子レンジで温め直すほうが消費電力を抑えられ、結果的に節電になります。

電気ポットは電源プラグをこまめに抜く

お湯を沸かすために電気ポットを使い、そのまま保温モードにしていると、高額な電気代がかかってしまうことがあります。

2.2Lの水を沸騰させて1.2L使用した後、6時間保温して使うよりも再沸騰させたほうが年間で約3,330円も節約できます。こまめに電源プラグを抜くことが大切です。

テレビにかかる電気代節約のコツ

おうち時間が増えたことで、テレビを見る時間が増えたという家庭も多いでしょう。テレビに関する電力消費は、以下のような方法で抑えられます。

ディスプレイの明るさを下げる

画面の明るさを下げると、節電につながります。例えば、32V型テレビの画面の明るさを最大から中間に下げると、年間約840円の節約になります。また、機種によっては省エネモードが搭載されていますが、これを使えば部屋の明るさに合わせて画面の明るさを調節してくれます。

なお、テレビ画面はホコリがつきやすく、溜まると画面が暗くなってしまいます。週に1度のペースで乾いた布で拭き取っておくといいでしょう。ホコリが溜まらないようにすることで、画面の明るさを下げても暗く感じにくくなるでしょう。

主電源でこまめに電源を切る

テレビはつけっぱなしにせず、こまめに電源を切りましょう。リモコンで操作できる状態では待機電力を使うので、主電源でオン・オフをするのがおすすめです。また、ゲーム機を使った後は、テレビの電源を切ることも忘れないようにしましょう。

テレビ以外にモニターがある製品としてパソコンがありますが、ディスプレイにスクリーンセーバーを設定すると自動的に表示される画像の処理で消費電力が増えてしまうことがあります。また、シャットダウンと起動を繰り返すのも電力を使います。90分未満の離席ならスリープ状態に、90分以上パソコンを使用しないときはシャットダウンするのがおすすめです。

電気代の節約術3. 季節に合わせた家電製品の使い方

家電製品の電気代は季節によっても大きく変わります。特に電気代がかかるのが夏と冬なので、それぞれに効果的な節約方法を2つご紹介します。

夏:エアコンと冷蔵庫を中心に節電する

夏の電気代を節約するためには、エアコンと冷蔵庫の2つに注目しましょう。どちらも、適切な温度調節と、冷気がすみずみまで行き届くようにすることがポイントです。エアコンは適正温度の28℃でつけっぱなしにし、冷蔵庫は庫内が冷えやすくなる使い方を心掛けましょう。

冬:暖房器具を使い分ける

エアコンは外気温と設定温度の差が大きいほど消費電力が大きくなるしくみです。温度差の大きい冬のほうが、電気代が月500〜1,300円ほど高くなりやすいでしょう。

エアコンは適正温度の20℃に設定し、狭い場所ではファンヒーターやオイルヒーター、暖めたい場所が決まっているときは電気カーペットや電気毛布など、用途に合わせて暖房器具を使い分けましょう。節電しながらも暖房効果をキープしやすくなります。

冬は日照時間が短くなることから、照明代が夏場より高額になりがちです。また、外出も少なくなりやすいので、家で電気を使うことが多くなります。重ね着など、暖かい服装をするだけでも使用する暖房器具が減ったり設定温度が下がったりして節約できるので、取り入れてみてください。

電気代の節約術4. 電気代の節約につながる生活の工夫

節電するには家電の使い方を意識することが大切ですが、それ以外にも次のような工夫でより効果的に電気代を節約する方法があります。具体的に見ていきましょう。

古い家電製品を買い替える

古い家電製品を新しいものに買い替えることで、大きな節電効果を期待できます。前述のとおり、10年前と今の家電製品を比較すると、冷蔵庫では約40~47%消費電力を抑えられます。また、照明では約86%、テレビでは約42%省エネ化されており、照明では白熱電球からLED電球への変更で年間20,000円近い節約になることも上で解説したとおりです。

窓の断熱などで、外気の影響を受けにくくする

窓のサッシを樹脂サッシやトリプルガラスに変えることで、断熱性を高めることができます。外気の影響を受けにくくなるのはもちろん、暖めた室内の空気が外に逃げにくくなり、冷暖房効率が上がることから、エアコンなどの消費電力を抑えられ、節電につながります。

電気代がかかる時間帯は外出する

契約している電力会社やプランによって電気単価が異なることに加え、時間帯で単価が変わることもあるので、単価が高いときに外出すれば電気代を節約できます。自身が契約しているプランでは、どの時間帯がどれだけの電気単価なのかを確認しておきましょう。

冷却・保温グッズを使用する

夏や冬は、エアコンなどの冷暖房器具の使用量が増えるので、どうしても電気代が高くなってしまいます。しかし、最近はさまざまな冷却・保温グッズがあり、うまく活用すれば電気代を節約できます。

例えば、夏は冷感インナーを着ることで体感温度を下げることができ、エアコンの設定温度を低くしなくても済みます。一方、冬は保温性の高い毛布やブランケットなどの掛布団の使用により、エアコンの温度を低めに設定しても快適に過ごせるでしょう。

電力消費量をこまめにチェックする

節電意識を高めるためには、どの時間帯にどれだけの電力を消費しているかを知ることが大切です。

近年、どれくらいの電気を消費しているかをリアルタイムで知ることができるシステムとして「HEMS」が注目されています。HEMSでは、パソコンやスマートフォンから簡単に消費電力を確認できます。また、電子機器と連携させることで、家電製品の遠隔操作や自動制御も可能です。

HEMSはHome Energy Management Systemの略称であり、電気の「見える化」を目的としたエネルギー管理システムです。HEMSを活用すれば、電気代が高い時間帯にエアコンを自動で節電運転にしたり、外出先で照明の消し忘れに気付いた場合にスマートフォンを使って遠隔で消灯したりなど、効率的に電気代を節約できます。

一人暮らしと家族世帯ではどう違う?電気代の目安と節約のコツ

一人暮らしや家族世帯によって、電気の使い方や電気使用量は大きく異なります。ここでは、一人暮らしと家族世帯とでは、電気代にどれくらいの違いがあるのか見ていきましょう。併せて、電気代節約のコツもご紹介します。

一人暮らしの場合

一人暮らしの1ヵ月あたりの光熱費は平均13,098円であり、そのうち電気代は平均6,808円と約半分を占めています*。

一人暮らしの場合、消費電力は家族世帯と比較して少ないので、契約アンペア数を見直して、基本料金を下げるのがポイントです。そのほか、日中は照明機器を消したり、エアコンをこまめに掃除したりして冷暖房効率を落とさないようにするのも大切です。

家族世帯の場合

家族構成によって電気使用量が異なるものの、2人以上の家族世帯の電気代は月平均12,678円*となっています。

家族世帯での節約のポイントとして入浴が挙げられます。家族それぞれの入浴の度に追い焚きをすると、電気代が高くなってしまいやすいです。少しでも電気代を抑えるなら、入浴のタイミングを極力空けないようにするといいでしょう。

また、従来の電力会社から新電力会社へ乗り換えを検討するのもおすすめです。

光熱費(電気・ガス)と水道代のうち、電気代の次に費用がかかるのが水道代*です。水を出しっぱなしにしないようにしたり、お風呂でお湯を張る量を減らしたりすることで節約できるでしょう。洗濯にお風呂の残り湯を利用したりするといったことも効果的です。

*総務省統計局「2022年(令和4年)家計調査結果」に基づく

ちょっとしたコツで電気代は大幅に節約できる

光熱費の多くを占める電気代は、おうち時間の増加に伴って料金が上がりやすい一方で、コツをつかむと大幅に節約できます。

固定費のひとつである車の維持費も、毎月必ず支払うだけに、いかに金額を抑えられるかが節約のカギです。燃費のいい車に乗り換えることができれば、車の維持費をぐっと減らせます。初期費用0円で新車に乗り換える方法があるので、興味がある方は以下をチェックしてみましょう。

よくある質問

Q1:電気代の節約方法は?

A:電力の契約内容を見直す、電力会社を切り替える、家電製品の使い方を見直す、生活面での工夫を行うなどの方法によって電気代を節約することが可能です。

Q2:家電製品の電気代を節約するコツは?

A:エアコンや冷蔵庫、照明などは電気代が多くなりがちです。特にエアコンは、こまめに電源を入れたり切ったりするよりも、つけっぱなしにしておくことで電気代を抑えられます。また、夏は冷房を28℃、冬は暖房を20℃に設定することも大切です。

Q3:一人暮らしや家族世帯での電気代節約のポイントは?

A:一人暮らしでは、電力契約のアンペア数を見直すことが大切です。日中は照明機器を消したり、エアコンをこまめに掃除したりすることも効果的でしょう。家族世帯であれば、お風呂のお湯が冷めないよう、タイミングを空けずに入浴するなどがおすすめです。

※記事の内容は2023年2月の情報で制作しています。